一颗芯片搞定舱驾!高通落地全球首个中央计算方案,宝马率先押注

贾浩楠 发自 副驾寺智能车参考 | 公众号 AI4Auto

骁龙8155、骁龙8295,已经成为智能座舱的代名词,不存在争议。

现在,高通正在把智能座舱的优势向外扩展,构建舱驾融合和驾驶辅助的蓬勃生态。

苏州举办的高通汽车技术与合作峰会上,高通的汽车计算产品早已不止座舱。

既有行业内首个单芯片实现舱驾融合的产品,还有算力对标英伟达等行业最新产品的驾驶辅助芯片方案。眼下业内流行的热词,比如“VLA(视觉-语言-动作模型)”一类,也频繁出现在高通官方的描述中。

这是高通看到的趋势,也是在手机、座舱之后,高通在智能汽车上对技术创新和架构演进的进一步探索。

或者换个角度来说,你的下一辆旗舰智能汽车,底层方案可能长这样——

高通最新产品——真·舱驾融合

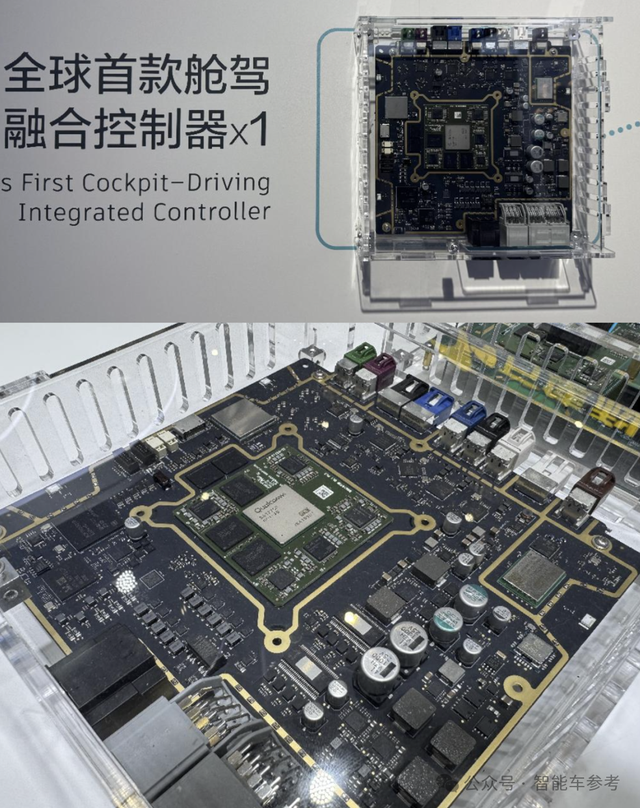

所谓“真”,是高通骁龙Ride Flex方案只有一块主计算芯片——骁龙8775。

车企在这一块骁龙8775上,可以同时实现高阶智能辅助驾驶和AI智能座舱功能。

对应的,以往ADAS、智能座舱两个分散的域控制器,现在也合并成了一个——代表着真正的舱驾融合,中央统一计算架构,高通迈出了落地第一步。

而且是“原生舱驾一体”的硬件方案。

△博世基于高通骁龙8775推出跨域融合解决方案,量产车型今年下半年投产

自从智能汽车这个新物种诞生那一天起,“舱驾一体”概念就反复被各个车企提及,成为它们梦中求而不得的“白月光”。

求,是因为舱驾一体首先能给整个车辆架构层面带来芯片数量、域控制器数量的降低,意味着车辆“智能”成本的降低。

而且,舱驾一体的计算架构,化解了车企在多芯片多任务之间的配合、调度难题。

同时一块芯片、一个域控,对外的数据接口也更简洁统一,对于AI实力不强的传统车企来说,转型的门槛大大降低。

就算是采购供应商,底层软硬件难题全都外包,成本不是也能大幅降低?

去年以来,在VLA带来的认知能力浪潮冲击下,车端“AI司机”和“智能座舱”的界限逐渐模糊,统一的“车载AI”雏形开始成形。

比如临近收费站,AI助手会问你走人工还是ETC,你只需要给出指令,ADAS系统会自动执行。同样,掉头、靠边停车、停在停车场的某一特定区域等等,现在都可以通过语音控制完成。

而且不是用“路线记忆”、“众包地图”这种原始方法,而是基于车载AI对路况、车况、用户意图全面准确的理解、决策。

这是此前任何L2+从未有过的体验。

所以“舱驾融合”,也被所有车企看成研发体系先进、用户体验领先的标志,自然而然成了竞相争夺的技术高地。

但“求而不得”,是因为硬件供应商们一直没有合适的方案,导致现阶段绝大多数“舱驾一体”、“中央计算架构”都停留在PPT上。

最领先的玩家,也仅仅是把舱驾芯片各一块,放在同一块板子上。能做一些智能座舱和ADAS功能的协同,但座舱模型和ADAS模型各自占用不同芯片运行,“默契度”不够,模型本身的规模也受到限制。

高通的解决办法,其实就是在一块芯片的不同模块中,实现高效异构计算。

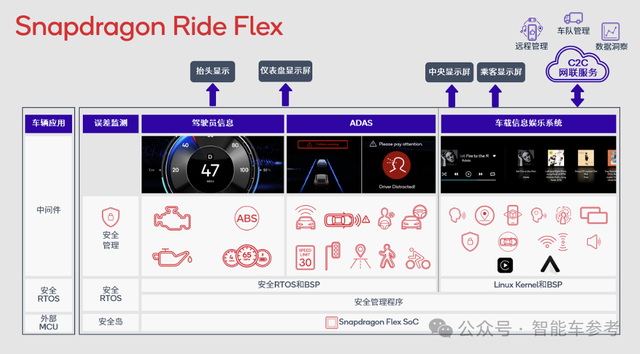

OS层,骁龙8775支持多个操作系统同时运行,通过多个相互隔离的虚拟机,同时支持ADAS、数字仪表盘、信息娱乐系统、驾驶员监测系统和停车辅助系统等等系统功能。

ADAS模块本身,可支持多模态传感器(多颗摄像头、雷达、激光雷达和地图)混合信号输入,并支持运行端到端算法。

硬件架构层面,骁龙8775为ADAS功能构建了隔离、免干扰和服务质量管控(QoS)功能。相当于芯片上负责驾驶辅助任务的模块,只负责驾驶辅助相关计算,不会被任何其他任务“分心”。

另外,高通还在骁龙8775内部建立了汽车安全完整性等级D级(ASIL-D)专用安全岛。其实这就是所谓“冗余设计”,也是“车规”的必要条件。

驾驶辅助场景中,摄像头数据矩阵的零值元素较少,传统稀疏算法的优势并不明显。比如量产案例中,英伟达双Orin X(508TOPS)的实际表现,相比华为MDC 810平台(200TOPS左右稠密算力)并没有领先优势。

相比于常见驾驶辅助芯片常用的稀疏算力标记,高通在数值宣传上有点“吃亏”,但显然是更加真实准确。

而高通则告诉我们:一块芯片的TOPS数值,根本不能定义高阶ADAS。

通过架构级别的创新,高通凭借纸面数据不太占优的骁龙8775,实现了同样不打折的车位到车位功能。

对于车企和用户来说,是成本相对可控的情况下,实现绝对领先的功能体验。

这也是高通面对智能化标配、面对车端AI进化趋势的答案。

对此,高通汽车、工业及嵌入式物联网事业群总经理Nakul Duggal表示:“骁龙Ride Flex是高通统一的软件架构和平台架构,不仅能充分释放性能优势,还能确保在平台上运行的各类工作负载之间实现有效隔离,提供安全性和功能安全保障。”

谈到Flex的最新进展,他表示,高通在5年内从入门级平台扩展到支持打造采用双骁龙8797的解决方案。要在短短5年内打造复杂性这么高的解决方案,唯有在软件技术路线图、硬件平台设计,以及客户研发投入上保持一致性,才能真正实现平台的可扩展性。

根据相关消息,北汽、上汽通用、奇瑞等多家车企采用骁龙8775的方案计划于2025年和2026年量产上车。

智能普及浪潮,高通怎么出牌?

并非所有汽车都是10万美元(72万元人民币)级别的豪华车型,汽车用户的预算覆盖多个层级,而这些不同层级的车辆都需要高阶ADAS的标配,也都需要智能座舱体验。

刚刚介绍的骁龙8775,目前服务的多是15-20万元级别车型。

而整个骁龙Ride解决方案中除骁龙8775外,还有已经量产的8650,如今已成为城区NOA的核心平台之一。智能车参考曾经介绍过的卓驭科技端到端方案,就是基于这个平台。

骁龙8650,支持端到端AI解决方案实现城市NOA,包括五菱、红旗、零跑等等今年一系列新车,迅速实现“智能标配”,背后都是8650的支持。

当然还有最新最旗舰的产品——骁龙Ride平台至尊版(骁龙8797)。

去年10月发布的骁龙8797,底层集成高通最快的Oryon CPU,专为汽车定制,在此CPU架构之上,配合高通自研的GPU、NPU、ISP、DSP等诸多关键核心技术模块,实际上实现了移动通信、PC、汽车等不同领域全自研架构的“大一统”。

骁龙8797可以支持客户将NPU和GPU进行分区,打造混合关键级系统,同时确保ADAS和座舱系统的性能不受影响。

零跑在此次峰会宣布,旗舰D系列新车计划首发搭载双骁龙8797。

最令人意外的是老牌大厂宝马,在官宣合作多年后,在2026款新时代概念车中,和高通实现了联合开发的ADAS系统的上车:

高通汽车业务负责人Nakul Duggal告诉我们,骁龙8797支持的功能,其实早已不是简单的舱驾融合,而是服务现在智能汽车的最新趋势——超大参数规模的VLM、VLA模型在车端本地部署。

整个高通产品更新迭代的模式,也正在从“全球验证——中国落地”变成“中国验证——推向全球”。

又一轮技术革命,高通有哪些变与不变?

算法端,规模量产的ADAS从端到端算法迅速发展到VLM,又在不到一年的时间内快进到VLA代表的多模态大模型。

AI司机、智能座舱的概念出现统一趋势:车载AI。

而这样的趋势2年前几乎无人能预料,所以眼下出现了很多并不经济、不高效的量产方案。

比如黄仁勋在Thor刚面世时大书特书的舱驾一体,普遍上车的700TOPS版并未兑现,包括理想、极氪等等在内,仍然需要高通支持;自研车芯的主机厂,比如小鹏蔚来,同样需要高通座舱芯片。

所以新的技术变革趋势下,高通有哪些变与不变?

面对激烈的市场竞争,Nakul Duggal这样认为:

在高通进入汽车行业之前就有很多汽车芯片公司,未来也还会有更多公司加入这一领域。高通能够以一种差异化的方式服务这个市场的关键在于——我们是一家半导体公司。

我们具有规模化的优势,我们的产品覆盖广泛领域的生态系统。而且我们开发了诸多技术和技术模块,可以打造特定的体验,这使我们能够以高度聚焦和高度规范的方式支持客户。

至于高通在汽车领域的“领先”,我们认为可以分成两个阶段——骁龙8797是分水岭。

回顾过去,Nakul Duggal认为高通在座舱领域的持续、大幅度领先,原因是经验,来自移动通信领域的经验。

从一开始基于高通给智能手机、平板电脑打造的平台出发,之后逐渐扩展,构建出了适用于座舱业务的产品组合。这个过程中,高通解决了“车规”的安全可靠性要求。

同时还根据车企的需求,逐渐开发构建了虚拟化与容器化架构,确保在同一平台上运行多个彼此独立、互不干扰的应用程序和工作负载。

这其实就是高通在成本相对可控的情况下,绝对领先的功能体验核心。

另外,Nakul也特别提到,高通长期与数十家车企合作,涉及数百个不同的项目。

这样广泛生态合作带来的规模化效益,除了成本优势,更关键在于高通能明确感知、预判车企的主要需求,并以代际为单位规划推进每一代产品,而且不仅仅是针对一款芯片进行开发,而是面向整个芯片家族推动持续演进。

而从骁龙8797开始,高通进入下一个阶段。

这一阶段,各家从端到端“黑盒”这种难以直接调参、下限不好控制的技术范式,开始向超大参数规模的多模态大模型转变,期望AI司机真正产生对环境场景的认知理解能力,由此解决corner case。

云端多模态大模型具备基础能力后,再通过强化学习手段规范安全可靠性,然后再通过知识蒸馏方法得到可在车端部署的较小模型。

车端的“小”模型是相对而言,整体规模仍然高出传统端到端,所以需要“算力-能耗-成本-部署灵活性”更加优秀的芯片。

另外从安全出发,依赖云端能力和即时通信的系统,安全隐患很大,车端部署完整模型也是必须。

高通的骁龙8797,就是洞察车企需求之后,在最需要的时间点,提供的解决方案。

智能座舱需求依然旺盛,大量转型中或正在量产的智能汽车需要高通的方案。

而这样的优势,正在被高通一步步“复刻”到高阶ADAS、舱驾一体的新浪潮中。

热门文章

生态伙伴

无论是你是公司创始人,市场人员,文职人员,还是开发人员,你都能在这里找到适合自己的AI工具。

利用AI工具,你可以大幅提高工作效率,从容不迫的获得职场优势。

AI不是淘汰人,而是淘汰不会用AI的人。选择AI门户,获取一站式AI工具分发便利服务。

你还等什么?和AI门户一起探索AI工具吧。

AI门户新媒体矩阵等你来关注

商务合作:

生态伙伴

无论是你是公司创始人,市场人员,文职人员,还是开发人员,你都能在这里找到适合自己的AI工具。

利用AI工具,你可以大幅提高工作效率,从容不迫的获得职场优势。

AI不是淘汰人,而是淘汰不会用AI的人。选择AI门户,获取一站式AI工具分发便利服务。

你还等什么?和AI门户一起探索AI工具吧。